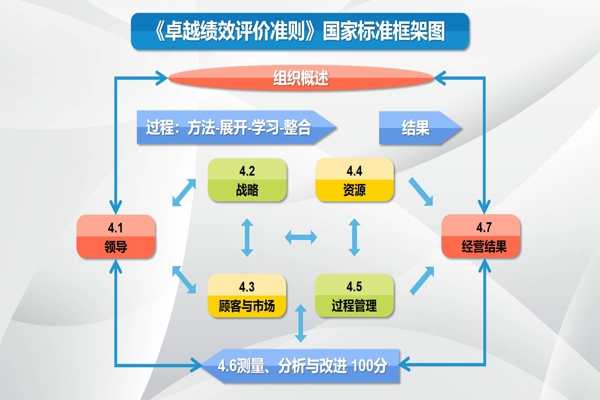

第六版:卓越绩效

随着GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》的发表,企业家们开始对该项标准中包含的概念、方法和机制予以关注。本文尝试从管理思想的发展看卓越绩效评价准则的来龙去脉,为大家深入理解这套标准提供参考。

自从古典管理学派的诞生以来,先辈们就一直在探求如何对组织进行管理。泰罗为代表的科学管理主要关注从具体作业出发,研究如何提高效率。继而,“把19世纪在英美两国产生、发展起来的东西加以综合,形成一整套思想。他使一系列无条理的首创事物和实验有了一个哲学体系,称之为‘科学管理’。”(英国管理学家厄威克);法约尔的一般管理理论和管理过程理论至今依然指导着人们,管理职能和管理过程的视角,一直指导着后人从管理职能入手,研究如何有效地发挥管理职能。同时,他关于管理过程的分析视角和方法,即便在今天也给我们许多启迪,从现在流行的业务流程再造(BPR,Business Process Reengineering)中依然可以看见法约尔管理思想的灵光闪现。韦伯作为社会学家、经济学家和管理学家,则以其行政集权制理论当之无愧地被后人冠以“组织理论之父”的称号。他的研究对管理思想的发展做出了巨大的贡献,也成为后来社会系统学派的理论基础。

经过行为科学理论的探讨之后,尤其是第二次世界大战以后,又出现了大量的新理论和学说,有些人标新立异、独树一帜,对别人的理论加以贬低,甚至歪曲,人们面对这“管理理论的丛林”产生了很多迷惘和困惑。孔茨在1961年发表文章,对当时的各种管理理论和学派作了分类,指出了各学派的主要分歧,并提出了清理管理丛林的意见。当时他划分的6个主要学派分别是:管理过程学派、经验学派、人类行为学派、社会系统学派、决策理论学派和数学学派。到了1980年孔茨发表《再论管理理论的丛林》的时候,主要的管理理论的学派已经发展到11个。其中,以德鲁克为代表的经验主义学派比较引人注目。

经验主义学派认为:古典管理理论和行为科学都不能完全适应企业管理的实际需要,必须从实际出发,从大企业的管理经验出发,对此进行概括和理论化。代表人物有德鲁克、戴尔、纽曼、斯隆,后者曾长期担任通用汽车公司的总经理和董事长。

劳勃1958年在《良好组织的原则》一书中提出了12条原则;1961年,英国的福尔克在《管理的业务,是技巧还是手艺》中提出了为大多数管理学者同意的7条原则。

从80年代开始,美国开始关注日本经济的腾飞,在比较研究的基础上,出版了很多著作,例如:《Z理论---美国企业如何迎接日本的挑战》、《企业文化》、《日本管理的禅宗》。从成功的美国企业中发现共同经验的代表作当算《成功之路》。

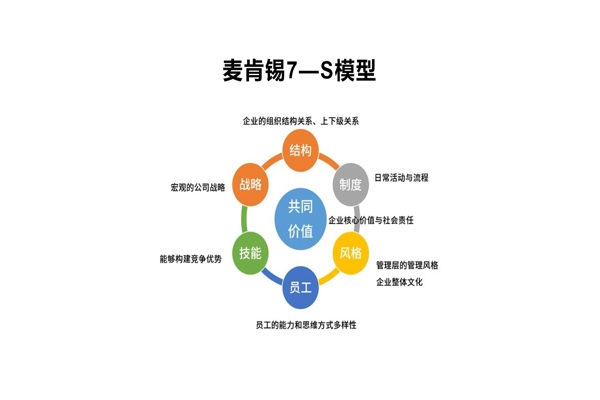

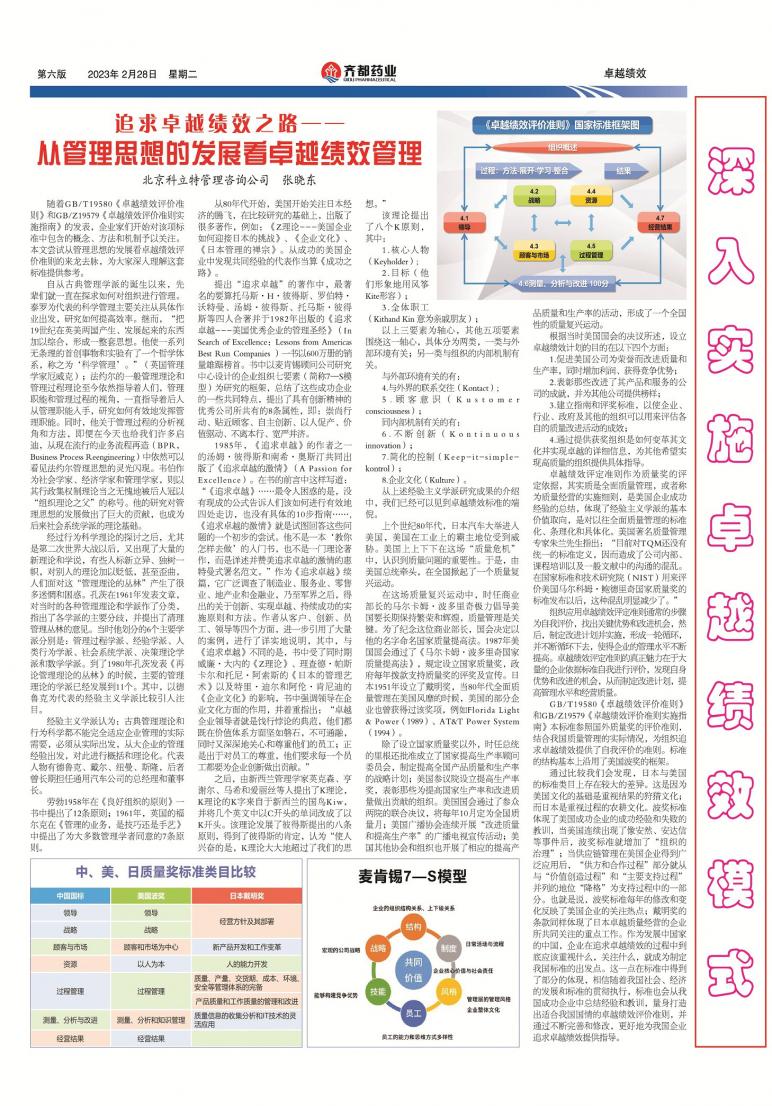

提出“追求卓越”的著作中,最著名的要算托马斯·H·彼得斯、罗伯特·沃特曼、汤姆·彼得斯、托马斯·彼得斯等四人合著并于1982年出版的《追求卓越---美国优秀企业的管理圣经》(In Search of Excellence:Lessons from Americas Best Run Companies )一书以600万册的销量雄踞榜首。书中以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素(简称7—S模型)为研究的框架,总结了这些成功企业的一些共同特点,提出了具有创新精神的优秀公司所共有的8条属性,即:崇尚行动、贴近顾客、自主创新、以人促产、价值驱动、不离本行、宽严并济。

1985年,《追求卓越》的作者之一的汤姆·彼得斯和南希·奥斯汀共同出版了《追求卓越的激情》(A Passion for Excellence)。在书的前言中这样写道:“《追求卓越》……最令人困惑的是,没有现成的公式告诉人们该如何进行有效地四处走访,也没有具体的10步指南……, 《追求卓越的激情》就是试图回答这些问题的一个初步的尝试。他不是一本‘教你怎样去做’的入门书,也不是一门理论著作,而是详述并赞美追求卓越的激情的惠特曼式署名范文。”作为《追求卓越》续篇,它广泛调查了制造业、服务业、零售业、地产业和金融业,乃至军界之后,得出的关于创新、实现卓越、持续成功的实施原则和方法。作者从客户、创新、员工、领导等四个方面,进一步引用了大量的案例,进行了详实地说明,其中,与《追求卓越》不同的是,书中受了同时期威廉·大内的《Z理论》、理查德·帕斯卡尔和托尼·阿索斯的《日本的管理艺术》以及特里·迪尔和阿伦·肯尼迪的《企业文化》的影响,书中强调领导在企业文化方面的作用,并着重指出:“卓越企业领导者就是饯行悖论的典范,他们都既在价值体系方面坚如磐石,不可通融,同时又深深地关心和尊重他们的员工;正是出于对员工的尊重,他们要求每一个员工都要为企业创新做出贡献。”

之后,由新西兰管理学家英克森、亨谢尔、马希和爱丽丝等人提出了K理论,K理论的K字来自于新西兰的国鸟Kiw,并将几个英文中以C开头的单词改成了以K开头。该理论发展了彼得斯提出的八条原则,得到了彼得斯的肯定,认为“使人兴奋的是,K理论大大地超过了我们的思想。”

该理论提出了八个K原则,其中:

1.核心人物(Keyholder);

2.目标(他们形象地用风筝Kite形容);

3.全体职工(Kithand Kin 意为亲戚朋友);

以上三要素为轴心,其他五项要素围绕这一轴心,具体分为两类,一类与外部环境有关;另一类与组织的内部机制有关。

与外部环境有关的有:

4.与外界的联系交往(Kontact);

5.顾客意识(Kustomer consciousness);

同内部机制有关的有:

6.不断创新(Kontinuous innovation);

7.简化的控制(Keep-it-simple-kontrol);

8.企业文化(Kulture)。

从上述经验主义学派研究成果的介绍中,我们已经可以见到卓越绩效标准的端倪。

上个世纪80年代,日本汽车大举进入美国,美国在工业上的霸主地位受到威胁。美国上上下下在这场“质量危机”中,认识到质量问题的重要性。于是,由美国总统牵头,在全国掀起了一个质量复兴运动。

在这场质量复兴运动中,时任商业部长的马尔卡姆·波多里奇极力倡导美国要长期保持繁荣和辉煌,质量管理是关键。为了纪念这位商业部长,国会决定以他的名字命名国家质量提高法。1987年美国国会通过了《马尔卡姆·波多里奇国家质量提高法》,规定设立国家质量奖,政府每年拨款支持质量奖的评奖及宣传。日本1951年设立了戴明奖,当80年代全面质量管理在美国风靡的时候,美国的部分企业也曾获得过该奖项,例如Florida Light & Power(1989)、AT&T Power System(1994)。

除了设立国家质量奖以外,时任总统的里根还批准成立了国家提高生产率顾问委员会,制定提高全国产品质量和生产率的战略计划;美国参议院设立提高生产率奖,表彰那些为提高国家生产率和改进质量做出贡献的组织。美国国会通过了参众两院的联合决议,将每年10月定为全国质量月;美国广播协会连续开展“改进质量和提高生产率”的广播电视宣传活动;美国其他协会和组织也开展了相应的提高产品质量和生产率的活动,形成了一个全国性的质量复兴运动。

根据当时美国国会的决议所述,设立卓越绩效计划的目的在以下四个方面:

1.促进美国公司为荣誉而改进质量和生产率,同时增加利润、获得竞争优势;

2.表彰那些改进了其产品和服务的公司的成就,并为其他公司提供榜样;

3.建立指南和评奖标准,以使企业、行业、政府及其他的组织可以用来评估各自的质量改进活动的成效;

4.通过提供获奖组织是如何变革其文化并实现卓越的详细信息,为其他希望实现高质量的组织提供具体指导。

卓越绩效评定准则作为质量奖的评定依据,其实质是全面质量管理,或者称为质量经营的实施细则,是美国企业成功经验的总结,体现了经验主义学派的基本价值取向,是对以往全面质量管理的标准化、条理化和具体化。美国著名质量管理专家朱兰先生指出:“目前对TQM还没有统一的标准定义,因而造成了公司内部、课程培训以及一般文献中的沟通的混乱。在国家标准和技术研究院(NIST)用来评价美国马尔科姆·鲍德里奇国家质量奖的标准发布以后,这种混乱明显减少了。”

组织应用卓越绩效评定准则通常的步骤为自我评价,找出关键优势和改进机会,然后,制定改进计划并实施,形成一轮循环,并不断循环下去,使得企业的管理水平不断提高。卓越绩效评定准则的真正魅力在于大量的企业依据标准自我进行评价,发现自身优势和改进的机会,从而制定改进计划,提高管理水平和经营质量。

GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》本标准参照国外质量奖的评价准则,结合我国质量管理的实际情况,为组织追求卓越绩效提供了自我评价的准则。标准的结构基本上沿用了美国波奖的框架。

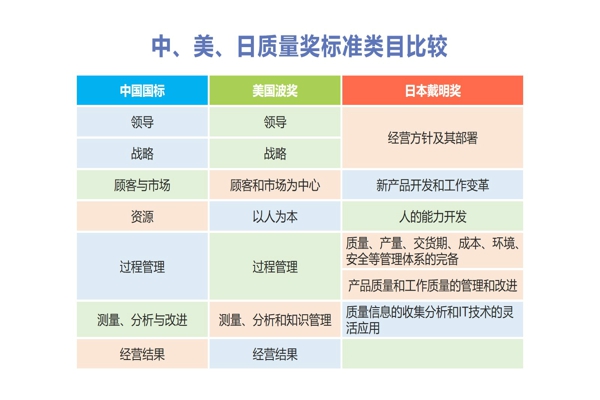

通过比较我们会发现,日本与美国的标准类目上存在较大的差异。这是因为美国文化的基础是重视结果的狩猎文化;而日本是重视过程的农耕文化。波奖标准体现了美国成功企业的成功经验和失败的教训,当美国连续出现了像安然、安达信等事件后,波奖标准就增加了“组织的治理”;当供应链管理在美国企业得到广泛应用后,“供方和合作过程”部分就从与“价值创造过程”和“主要支持过程”并列的地位“降格”为支持过程中的一部分。也就是说,波奖标准每年的修改和变化反映了美国企业的关注热点;戴明奖的条款同样体现了日本卓越质量经营的企业所共同关注的重点工作。作为发展中国家的中国,企业在追求卓越绩效的过程中到底应该重视什么,关注什么,就成为制定我国标准的出发点。这一点在标准中得到了部分的体现,相信随着我国社会、经济的发展和标准的贯彻执行,标准也会从我国成功企业中总结经验和教训,量身打造出适合我国国情的卓越绩效评价准则,并通过不断完善和修改,更好地为我国企业追求卓越绩效提供指导。